今回は・・・

ダラダラ食いについてお話していきます!

だらだら食いをするとどうなる?

普段、お口の中は中性に保たれています。

数値で表すと、pH(ペーハー)7.0程度です。pHとは、酸性やアルカリ性の度合いを示す単位です。

食事をすると、歯垢(プラーク)の中の細菌(ミュータンス菌など)が、食べ物や飲み物に含まれる糖をエサにして、酸を作ります。

すると・・・お口の中が一気に酸性に傾き、pH5.7程度まで下がると、酸が歯のエナメル質を溶かしはじめます。

これを「脱灰(だっかい)」と言い、虫歯の原因になります。

ただ、ずっと「脱灰」が続くわけではありません。

唾液には酸性を中性に戻す働きがあるため、食後30分〜1時間弱かけて、お口の中は中性に戻ります。

これを「再石灰化(さいせっかいか)」と言い、脱灰によって失われたカルシウムやリン酸を補ってくれます。

※みなさんは、「ステファンカーブ」をご存知でしょうか。

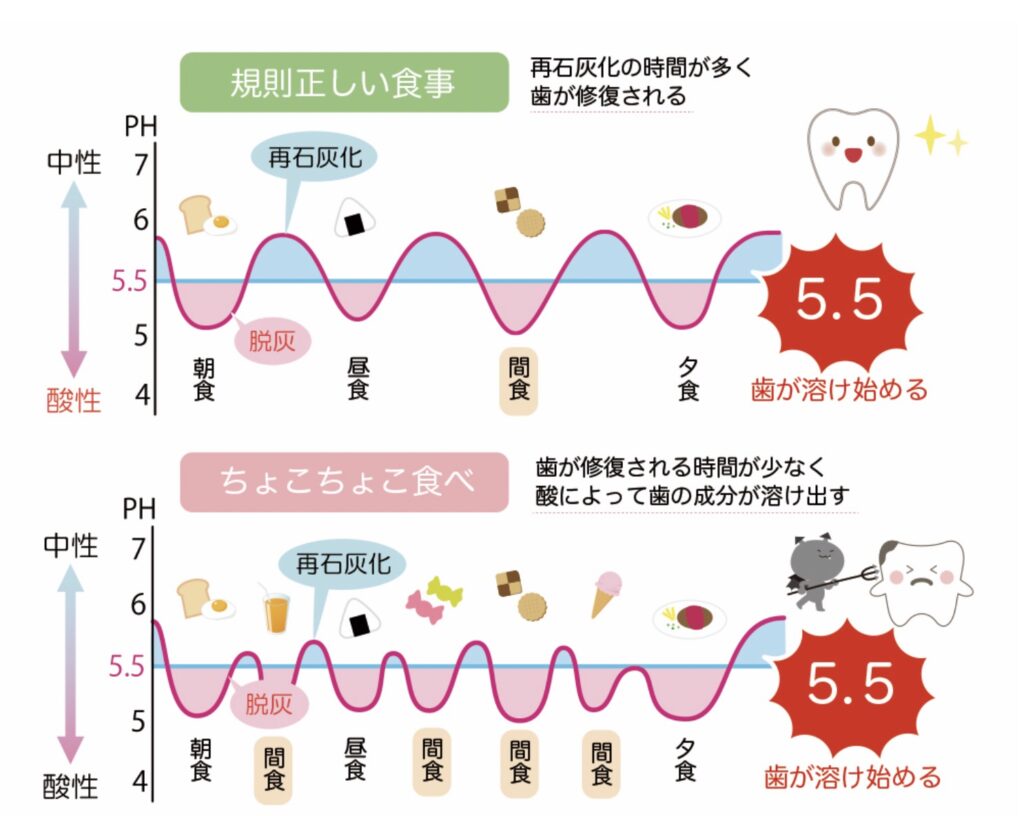

ステファンカーブとは、人のお口の中のpHの上下をグラフに表したものです。

ちなみにpHとは、酸性とアルカリ性の値を表したものです。

お口の中では、このpHの値の変化によって「脱灰」と「再石灰化」が繰り返されているのです。

お口の中に糖分(特に砂糖)を含む食べ物が入ると、数分で口の中が酸性になり、

歯が溶け出すpH(臨界pH5.5)にまで低下すると、

エナメル質から歯の成分であるカルシウムやリンが溶け出します。

この過程を「脱灰」といいます。

その後、時間が経つにつれて、だ液の働きによってpHは高くなっていき、

溶け出した歯の成分は元に戻ります。これを「再石灰化」といいます。

【 食生活の改善が、虫歯予防になる!! 】

虫歯になるリスクを減らすには、次の3点が大切です。

1 “ダラダラ食い”をしない

2 唾液の分泌を促す

3 食後にしっかり歯磨きをする

1 “ダラダラ食い”をしない

⇢ついつい、ダラダラと食べ続けてしまう方は、お口の健康を意識して、時間を決めて食べるようにしましょう。

2 唾液の分泌を促す

⇢唾液はお口の中を中性に戻してくれる、大切なものです。

口呼吸をする癖がある、あるいは加齢などによっても唾液の分泌量は減少します。また、就寝中も唾液の量は減ってしまいます。

唾液の分泌量を増やす方法として、「ガムやタブレットを食べる」ことがおすすめです。

特に、キシリトール配合のガムを噛むと、虫歯の発症がおさえられることが分かっています。

キシリトールは細菌(ミュータンス菌)に分解されず、酸が作られません。また、カルシウムと結合するため、歯の再石灰化が促されるのです。

≪ 虫歯予防のためには、キシリトールが50%以上含まれているガムなどを、毎食後に5g 〜10g摂取するのが良いとされています。 ≫

3 食後にしっかり歯磨きをする

⇢歯磨きをすると、歯の表面に付着したプラークを落とすことができます。

歯と歯のすき間など、歯ブラシが届かない箇所は、歯間ブラシやフロスを使って歯垢を取り除きましょう。

どうしてもセルフケアで落としきれない汚れは、歯科医院の定期クリーニングできれいにすることをおすすめします。

お困りごと、気になることがございましたら

お気軽にご相談ください。